2007年7月30日星期一,意大利导演米开朗基罗・安东尼奥尼(Michelangelo Antonioni,1912.9.29~2007.7.30)去世。人们怀念作为一个思想者和哲人的安东尼奥尼,因为思考、质疑是人类作为一个更高级动物品种的标志;人们怀念作为一个艺术家的安东尼奥尼,因为我们

非主旋律眼光的聚焦点:疯子、穷人和妓女

跟现在电影学院很多本科生和研究生一样,安东尼奥尼进入电影创作行业是从当枪手开始。那是在1940年,他开始给人编剧,一个剧本2000里拉,不能署名。

同样跟今天的一些电影学院毕业生一样,安东尼奥尼拍摄的影片一直不那么光鲜、亮丽,不那么“主旋律”。他拍摄的题材几乎都是边缘人、阴暗面,如果在今天的中国,从影之初的安东尼奥尼大概是一个地下电影导演。他自己筹备而没有完成拍摄的第一部作品是一部16毫米短片,是关于疯子的。“终于我下令开灯,我有点激动,突然之间房间内灯光耀眼,有一小会,病人们一动不动,呆若木鸡。我在任何一个演员的脸上都没有看见过那么一种深深的、完全的恐惧……然后出现了一个无法描述的场面。疯子们开始痉挛、喊叫、像院长示范过的那样在地上打滚。短短几分钟内,房间变成了一个地狱,疯子们绝望地躲避光线,就像躲避一个攻击他们的史前怪物……现在是轮到我们面对这个场面,呆若木鸡。”(安东尼奥尼《拍电影对我就是生存》,转引自:《米开朗基罗・安东尼奥尼》,意大利驻华大使馆文化处,2004年,第19页)。看来,这位大导演第一次开机对他是很可怕的经验。安东尼奥尼第一部拍出来的作品是记录片《波河上的人》,拍摄的是他熟悉的场景和他关心的人:贫穷的人。二战后,他拍摄的第一部作品是记录片《城区清洁工》。他准备拍摄的一系列记录片似乎都没什么高大楷模型人物和重大题材,他们是:服务员、报童、职业的性工作者、电报派送员、当铺、火车清洁女工、女模特儿。这些选题被制片人认为过于“冷酷”。

西方的左派的存在主义眼神

《奇遇》《夜》《蚀》《红色沙漠》被称为安东尼奥尼的情感四部曲,今天看来,这些影片有明显的战后情绪特征,它们的探索更多地集中在人与之间的情感缺陷和交流的困境。

1966年,安东尼奥尼到伦敦拍摄了《放大》。这部影片是他第一部国际合作的影片,它也使安东尼奥尼更加被认为是能够用电影进行哲学思考的导演之一。一个摄影师不断放大一张照片、他觉得自己发现了一桩犯罪事件,于是就去跟踪照片中的女子,但什么都无法确认。影片结尾处,摄影师看到两个穿着小丑服装的人在打网球,网球飞出了场地,他们让摄影师把网球扔回去,那个摄影师拣起虚拟的网球还在手里颠两下再扔过去。但是,我们看到那里并没有网球,他们打网球、拣起网球扔回去都是虚拟动作!这里,安东尼奥尼将现实与幻想、对认知真实的执着和对人类理性的置疑做了极其有力而又美丽的对立。在笔者看来,《放大》跟他的情感四部曲一样具有战后特征,都有着明显的存在主义眼光:置疑世界的意义和人的理性力量、怀疑人与人之间交流、理解的可能性。影片从某种角度与黑泽明的影片《罗生门》形成了某种对话关系,那部影片竭力质疑人对事件的叙述。同一天,几乎跟安东尼奥尼同时,另一位世界级的大导演,英格玛・伯格曼离开了这个世界,离开了他心爱的电影。《新京报》在纪念这位瑞典导演的整版文字中摘引了一小段他对安东尼奥尼的评价:“他只有两部杰作――看了这两部之后,你就不用看他的其它作品了。一部是我反复欣赏过很多次的《放大》,另一部是《夜》……我还看过他的另一部电影《呼喊》,但是让我失望的是这部电影完全没有前两部的水平,非常平庸。”(引自:《伯格曼语录》,载《新京报》2007年7月31日C03版)安东尼奥尼对电影艺术语言做出重要贡献的另一部影片是1964年拍的《红色沙漠》。这部影片被评论家称为“电影史上第一部彩色电影”。这当然不是就电影技术而言,而是因为这部影片具有非常强化的色彩处理,它让色彩溢出情节之外而具有了表达意义的功能。《红色沙漠》创造的视觉叙事的方法直接地影响了中国那些具有第五代艺术风格的电影,黄建新在1985年拍摄的《黑炮事件》与它有明显的模仿关系。事隔22年,大师故去,黄建新在《新京报》纪念安东尼奥尼的版面上明确地说:“我最早拍电影的时候,在色彩上刻意赋予的强制性就是因为安东尼奥尼的作品在色彩上独树一帜。他让我意识到色彩本身就是一种强有力的电影语言。”(黄建新:《他们是创造者,我们只是使用者》载《新京报》2007年8月1日C03版)1970年,安东尼奥尼拍摄了《扎布里斯基角》。就我的感觉,这部影片有着那个时代的典型特征:吸食左倾激进运动的精神兴奋剂,喷云吐雾。一个左倾学生的在抗议中误杀了警察,他偷了一架飞机逃跑。之后的行为大致可以用1968年“五月风暴”时法国学生的一句口号来笼统而又不准确地概括:我越革命,就越要做爱,我越做爱,就越要革命。影片留下来的两个经典镜头正好与这两个主题(革命、性解放)相对应:女学生达丽亚死盯着房地产开发商安伦的别墅,别墅被炸上天,空中飞扬起电视、装满食品的冰箱、衣服和书籍;另一个经典镜头是满山遍野几百对人同时做爱。我们一帮同学当时在宿舍里看这部片子很感觉到些震撼,依稀记得一起看的几个导演系同学王小帅、娄烨、李俊、王瑞等对此片也啧啧赞叹。德国导演汤姆・提克威今年拍的影片《香水》中有一个情景和镜头处理是从安东尼奥尼《扎布里斯基角》中的经典场景、经典镜头变形、化用而来:结尾处,整个城市的人聚集在市中心广场上,他们突然被主人公撒出的香水蛊惑,立刻全体意乱情迷,各色人等、男女老少一齐做爱。

如果简单地总结安东尼奥尼电影的思想,他的主题比较集中在对理性、理解、了解的质疑(这在《奇遇》《放大》等片中表现得比较清晰);他的另一个明显的思想倾向是流行于整个六十年代的左翼思潮,《扎布里斯基角》将左翼激进学生对中产阶级的愤怒和诅咒表现得极端、恐怖而又充满了美的冲击力。这种左倾趣味也表现在他对当时中国的想象性目光和想象性言论上。

1995年,在电影诞生百年之际,安东尼奥尼被美国电影艺术与科学学院授予(奥斯卡)终身成就奖,但那座小金人在安家没呆多久就被小偷拿走了。

在中国当右派的必然与冤屈

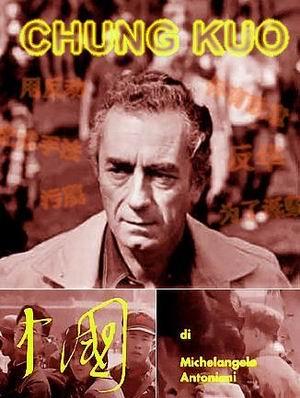

虽然同一天故去的两位导演都是世界级的、重量级的老导演,但是安东尼奥尼的逝去却必然、必须更多地在中国被讨论。那是因为,他来过中国,拍摄过一部名字叫作《中国》的纪录片。意大利驻华使馆文化参赞郗士这样写道:“米开朗基罗・安东尼奥尼这个名字在中国比在意大利更加是个神话。”对今天的许多迷恋DVD的“碟青年”来说,安东尼奥尼这个名字大概的意义就是拍过《放大》、《云上的日子》和一部传说中的反华电影的导演。

虽然同一天故去的两位导演都是世界级的、重量级的老导演,但是安东尼奥尼的逝去却必然、必须更多地在中国被讨论。那是因为,他来过中国,拍摄过一部名字叫作《中国》的纪录片。意大利驻华使馆文化参赞郗士这样写道:“米开朗基罗・安东尼奥尼这个名字在中国比在意大利更加是个神话。”对今天的许多迷恋DVD的“碟青年”来说,安东尼奥尼这个名字大概的意义就是拍过《放大》、《云上的日子》和一部传说中的反华电影的导演。

我们看到,这个西方的左派批判者尽管带着对中国人的十分关注、温情的态度来到中国,但他那得自于新现实主义的客观方法和人道主义精神使安东尼奥尼在中国拍摄的影片成为一种经久不变的右派言论。

1971年7月20日,意大利国家电视台向中国外交部新闻司发出公函,要求在中国拍摄一部纪录片,并委托安东尼奥尼担任导演。就这样,在遥远的1972年,安东尼奥尼得到中国外交部的邀请来拍摄一部向世界介绍中国的记录片。根据那个时代背景,我估计中国政府希望该记录片的“主题”是要让世界知道无产阶级文化大革命给中国人带来的兴奋状态和“战天斗地”、“改造人的灵魂”的巨大成就。1972年5月13日,安东尼奥尼一行到达中国,他们用22天的时间,用了3万米胶片,在北京、上海、南京、苏州、河南林县等地进行拍摄。在这次中国之行中,导演的队伍中有一位20岁的女助手叫做恩丽卡・菲柯,在中国的拍摄成了他们的爱情之旅,回意大利后不久他们就生活在了一起。

安东尼奥尼自己回忆,他到达中国是在一个寒冷刮风的晚上。走出飞机,给他留下印象的第一件事是“一大群男孩和女孩在机场的灯光下又唱又跳,他们在欢迎一个索马里总统。”1972年上,安东尼奥尼是这样看待中国的,“在这个国家中,我知道人民以前生活在极其不公正的封建统治下,而今天,他们在一天一天努力建立一种公正。在西方人眼中,这种公正看上去似乎是普遍的、节衣缩食的贫穷,但这种贫穷决定了一种有骨气的生存可能性,使人变得祥和,比我们更富有人性,它甚至接近我们的人文主义理想:与自然相融,人际关系的温和,用坚韧的创造力来在这个常常是相当贫瘠的土地上简单地解决财富分配问题。”

意大利著名作家莫拉维亚这样看待《中国》:“电影中最美的东西是有关贫穷的富有品味和独特的观察。”

在笔者看来,安东尼奥尼对中国宣传部门的安排、摆设是大致有所察觉的。影片中大量出现当年中央新闻电影制片厂摄制的“新闻简报”的典型场景:学校中齐整跳舞的孩子、工厂中的女工下班以后还在宣讲世界革命大道理、普通工人家里的有鱼还有肉的晚餐。在当时和今天的西方、中国,都有很多人一眼就看出这些是经过组织的模范地点,画面的特点是干净,整齐,没有闲杂人等。在当时和今天的西方和中国,也有很多人丝毫不觉得这些场景是虚假的,丝毫不觉得这样的“摆拍”场景违背了纪录片工作的基本伦理。在这一点上,安东尼奥尼跟另一个欧洲左派导演伊文思有很大的不同。两个人在拍摄的时候都受到了有点强制性的陪同和引导,但是安东尼奥尼对这种摆拍多少有些自觉,他直接在记录片里把自己受到的局限用旁白告诉了观众。安东尼奥尼还在影片的旁白中说明了自己如何逃出随行人员的控制,拍摄了河南林县的一个乡村。我们看到,那里的人们在镜头前多数是逃避,脸上显露出的大多是惊异和惧怕。

从他自己的一些回忆来看,他对那时中国一些具体人的生存状态和被他拍摄时的状态还是有一些意识的。在1972年《昼夜报》连载的《中国和中国人》中,这位刚从中国回去的导演说了许多零散、有矛盾的印象。但是,其中比较清晰的大概是他知道自己跟拍摄对象的关系是很不自然的。“现在我可以说出来了:我当时并不高兴。我觉得,为了听我的话,这四位妇女过于夸张,失去了自然性,就像那些老资格的演员,总之,她们说话时拉长声调,她们说的确实是中文,但拉长声调说的。”安东尼奥尼还记叙了在林县他未经安排意外进入一个村庄时人们“半掩的脸、昏暗房间中的眼睛。”和他们对外国人的惊异。“这个村庄的革命委员会主席给了我们拍摄的许可,他一路陪同,给我们带路,当他看到有个在靠近他的老人,他就让他离开,去躲起来。”

但是,或许由于时间短暂,或者由于他那左翼身份和对当时、今天许多人都寄予深情厚意的“社会主义实践”具有天然的情感,他对中国普通工人的主体性似乎毫无认识。“一般来说,我们想不到工作中也会找到乐趣,如果说有一个地方可以证实这种乐趣,那就是中国。男女工人们下班后,并不是跑回家,而是留在工厂的院子中,围成一圈坐下来,开始讨论工作问题。这是在中国常见的场面……他们是工厂的主人,很显然,他们每个人都意识到这一点。”安东尼奥尼认为:“这不是经过安排的场面,所有我在中国拍的东西都不是我特意安排的。任何看电影的人都会注意到,这些讨论和阅读报纸的年轻人的脸上不是完成任务的表情,而是真正的、诚恳的、混合着乐趣的兴趣。”1972年上,笔者就在工厂里当工人,童工。我们的确时常在下班以后学习,而且我就是我们班组读报纸和做记录的人。但是,我自己和我认识的工人没有一个是自愿的,没有一个不希望在下班以后立刻回家,我们的学习、讨论、读报、声讨、表白都是被迫的,维持这些反常情景的只是深入骨髓的、已经毫不自知的恐惧,而不是什么兴趣和热情。

大师故去了,我们永远也无法知道他是否对所有那些被安排过的场景和所有被摆布、被训练过的人物都有所意识;我们也不知道,他对中国人的爱,到底是对那整体意义上的“人民”的爱,还是对那些具体的人,那些被拍摄对象的同情,那些被拍摄的人必须被摆布、被训练来配合一位“国际友好人士”的工作。

1973年1月,在意大利首都罗马举行了电影《中国》的首映发布会。这是西方国家首次和唯一的一次被批准进入“文革”中的神秘中国拍摄的纪录片,有人将它称为“诚实的独白”。影片放映后引起极大反响,美国广播公司花了25万美元购买了它在美国的公开放映权。之后,本片被中国政府宣布为一部反华影片,人们被指令对它进行了全国性的大规模批判。中国对本片的警惕源起于中央广播事业管理局一位干部的举报信,他认为本片是污蔑中国。姚文元对此信的批示是:“建议文化组调看影片,并会同中组部彻查此事,共同提出处理意见。”江青的批示是:“应严肃认真对待,并提出处理意见,报中央审批。”举报信中有一句话是重磅炸弹:“杨振宁给周总理来信,反映此片很坏”,这句话下面不知被谁重重地画上了道道。(引自陈东林《二十世纪七十年代电影〈中国〉引起的风波》,载《党史博览》2006年6期)1974年1月30日,《人民日报》发表文章,猛烈抨击安东尼奥尼的这部记录片。文章的标题是“恶毒的用心,卑劣的手法”,安东尼奥尼被称为是“为苏联社会帝国主义服务的寄生虫”。我记得,当时是经过选择的批判骨干才可以去看这部影片经过剪辑的版本,而且我们看到的剪辑片段是配上了旁白批判词的,批判词大概是这一类的:请看……,请看……安东尼奥尼却把中国人民描绘成愚昧无知,与世隔绝……他就是这样丑化中国人民……他挖空心思、处心积虑……我很高兴的是,厂里把我抽出来去写批判文章我可以有两天不干活。

2004年,安东尼奥尼的朋友卡尔洛・迪卡尔洛写了一篇《爱的表白》,他认为《中国》受到批判是因为当时中国极左派和务实派的斗争:“《中国》被卷入、或更准确地说被这场风暴给打翻了。”显然,安东尼奥尼和他的朋友完全不了解中国的政府宣传管理部门是怎样看待电影的性质和功能的。安东尼奥尼的《中国》在中国现行文艺思想的观照之下从来不会被认为是一部“友好”的影片,他用那种方法拍电影,把电影拍成那个样子,中国政府的不管哪个派都不会喜欢这部影片,都不会发红头文件让各机关组织观看。我们看到,成为中国的右派,这是许多西方的左派进入中国社会以后的共同境遇――从1949年以后留在中国的美国农业专家韩丁的女儿到“文革”时来到中国的西方红卫兵都有这种情况。1972年之后,安东尼奥尼一直想再次来中国,但因为政治和他个人身体的原因,他十分盼望的这个旅行一直是不太方便的。到今天为止,安东尼奥尼在中国还是被跟一些地下电影导演排在一个队伍里,《中国》在中国还在那些不合适放映的影片目录上。2004年11月底,意大利使馆和北京电影学院一起举办了安东尼奥尼部分影片的小范围展映,安东尼奥尼对此很高兴,他派了代表来到电影学院出席展映并讲话。有一家京城的报纸报道过一次。学校负责策划此事的潘若简老师晚上就打电话给我,命我跟报社的一个校友打个招呼,最好不要再报道这个展映。

注:本文中安东尼奥尼等意大利友人的言论引自:《米开朗基罗・安东尼奥尼》,意大利驻华大使馆文化处,2004年。